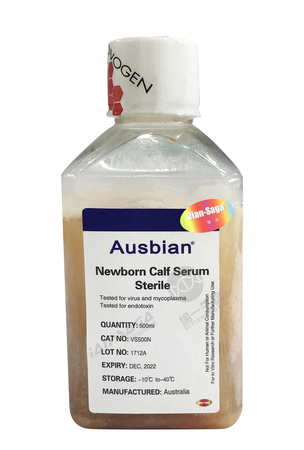

細胞培養進口血清進口胎牛血清進口新生牛血清進口豬血清馬血清

細胞培養進口血清進口胎牛血清進口新生牛血清進口豬血清馬血清 支原體檢測盒及標準品常規PCR檢測試劑盒熒光定量PCR檢測(qPCR法)支原體DNA提取靈敏度標準品(方法驗證用)特異性標準品(方法驗證用)PCR定量標準品(可用于方法驗證)

支原體檢測盒及標準品常規PCR檢測試劑盒熒光定量PCR檢測(qPCR法)支原體DNA提取靈敏度標準品(方法驗證用)特異性標準品(方法驗證用)PCR定量標準品(可用于方法驗證) 支原體祛除試劑細胞中支原體祛除環境支原體祛除水槽支原體祛除

支原體祛除試劑細胞中支原體祛除環境支原體祛除水槽支原體祛除 干細胞培養基

干細胞培養基 DNA/RNA污染祛除DNA/RNA污染祛除試劑DNA污染監測

DNA/RNA污染祛除DNA/RNA污染祛除試劑DNA污染監測 RNA病毒研究試劑RNA病毒檢測試劑盒病毒RNA提取

RNA病毒研究試劑RNA病毒檢測試劑盒病毒RNA提取 PCR儀器及配套產品DNA污染監測祛除PCR/qPCR儀性能檢查PCR試劑PCR試劑盒PCR預混液(凍干粉)熱啟動聚合酶MB Taq DNA

PCR儀器及配套產品DNA污染監測祛除PCR/qPCR儀性能檢查PCR試劑PCR試劑盒PCR預混液(凍干粉)熱啟動聚合酶MB Taq DNA 微生物PCR檢測食品檢測類產品食品微生物檢測細菌PCR檢測

微生物PCR檢測食品檢測類產品食品微生物檢測細菌PCR檢測

- 細胞培養進口血清進口胎牛血清進口新生牛血清進口豬血清馬血清

- 支原體檢測盒及標準品常規PCR檢測試劑盒熒光定量PCR檢測(qPCR法)支原體DNA提取靈敏度標準品(方法驗證用)特異性標準品(方法驗證用)PCR定量標準品(可用于方法驗證)

- 支原體祛除試劑細胞中支原體祛除環境支原體祛除水槽支原體祛除

- 干細胞培養基

- DNA/RNA污染祛除DNA/RNA污染祛除試劑DNA污染監測

- RNA病毒研究試劑RNA病毒檢測試劑盒病毒RNA提取

- PCR儀器及配套產品DNA污染監測祛除PCR/qPCR儀性能檢查PCR試劑PCR試劑盒PCR預混液(凍干粉)熱啟動聚合酶MB Taq DNA

- 微生物PCR檢測食品檢測類產品食品微生物檢測細菌PCR檢測

|

|

解析果蠅幼蟲“主演”的黑白短片2017-08-16 08:48來源:科學網

科學家試圖理解交織在一起的神經元如何產生復雜行為,本文威正翔禹/締一生物為您分析解析果蠅幼蟲“主演”的黑白短片。

Marta Zlatic擁有可謂最冗長乏味的影片資料庫。在她位于美國弗吉尼亞州霍華德·休斯醫學研究所珍妮莉亞研究園區的實驗室中,這位神經科學家儲存了2萬多個小時、由果蠅幼蟲“主演”的黑白短片。這些影片的主角正在做一些日常的事情,比如蠕動、爬行,但它們能幫助回答現代神經科學中的最重要問題之一 ——大腦回路如何創造行為。 這是整個神經科學領域的重要目標:闡明神經元如何連接成網絡,信號如何在網絡中移動以及它們如何協作來指引動物四處移動、作出決定,或者對人類來說,表達情緒和創造意識。 聚焦果蠅 科學家擁有的最簡單大腦的整個“布線圖”來自秀麗隱桿線蟲——只有300多個神經元。它的連接體(每個單獨的神經連接的地圖)在上世紀80年代繪制完成。不過,仔細觀察這些活動中的連接體是一件很困難的事情。一些神經科學家懷疑,這種蠕蟲的大腦和較大的大腦以相同的方式運轉。 這便是為何很多像Zlatic一樣的科學家依靠另一種無脊椎動物——果蠅。果蠅的幼蟲復雜到足以展現一些有趣的行為,但擁有的神經元又少到足以使繪制腦回路的項目具有可行性。此外,Zlatic和同事掌握了一系列相關技術,比如光遺傳學。利用該技術,當果蠅活動時,光敏蛋白被用于控制或者監控神經元活動。 Zlatic和同在珍妮莉亞研究園區工作的丈夫Albert Cardona正在開發方法,以收集果蠅幼蟲大腦的高分辨率橫斷面圖像,并且使追蹤各部分之間所有連接的艱辛過程變成自動化。隨后,通過將幼蟲的行為和活動模式同地圖相配,該團隊得以發現哪些回路帶來相應的行為。 比如,一個不解之處在于大腦如何在兩種有競爭性的行為之間作出選擇。去年,Cardona、Zlatic及其團隊追蹤了果蠅幼蟲的一種大腦回路。當幼蟲面臨討厭的氣流時,研究人員讓它們在把頭蜷縮起來和將頭彎曲之間作出選擇。第二次遭遇氣流時,同樣的幼蟲可能首先選擇將頭彎曲,然后蜷縮頭部。該團隊確認了哪些神經元正在對冒出的氣流作出響應,并且利用光遺傳學依次將其激活。他們觀察到蜷縮時的腦回路被抑制,而將頭彎曲時的腦回路得到增強。所有這些發生在幾毫秒內。隨后,研究人員建立了計算機模型,預測幼蟲以特定的方法受到刺激時作出的響應。 繪制“布線圖” 如果說研究神經回路能帶來啟示的話,那就是任何一個網絡都不會小到無法產生驚喜,試圖理解它們的嘗試也屢屢遭到挫敗。30年來,馬薩諸塞州布蘭迪斯大學神經科學家Eve Marder一直在研究螃蟹腸胃系統中由30個神經元構成的簡單回路。它的作用很簡單,“布線圖”也早在數十年前被繪制出來。然而,這種簡單的回路仍提供了一些謎題。比如,Marder發現,盡管單個動物的回路可能看上去相似并且產生相同的輸出,但它們在信號強度和突觸電導方面存在很大差異。如今,她正專注于研究回路如何隨著時間的流逝維持其身份,因為諸如離子通道和受體等東西會被替換。“替換所有組件但仍能維持回路,這其中存在什么規則?”Marder表示,所有這些挑戰同樣適用于較大的網絡。“在弄清楚如何處理從動物作出各種行為和執行復雜任務中獲得的信息上,我們還有很長的路要走。” 科學家正在為應對這一挑戰作準備。此項努力需要若干種收集和分析數據的新方法,而很多方法在過去5年左右的時間里已得到普及。Zlatic團隊同珍妮莉亞研究園區的其他科學家合作,調整了光遺傳學工具。為分析果蠅幼蟲的視頻,Zlatic將統計學家和擅長機器學習的計算機專家納入麾下,以設計將幼蟲運動進行分類的方法。 隨后,在Cardona的實驗室中,科學家編輯了上千張利用電子顯微鏡獲取的大腦切片圖像并且竭盡全力地追蹤神經元之間的連接,以繪制幼蟲大腦的地圖。這幅地圖成了他們開展其他工作的起點,包括繪制大腦回路地圖、操控腦回路、觀察幼蟲行為。不過,Cardona表示,就目前來說,繪制過程是該領域遇到的一大障礙。重建果蠅氣味探測回路的160個神經元花費了Cardona團隊1100多個小時。一項從此前果蠅研究中推斷出的估測顯示,繪制成年果蠅整個大腦的地圖需要上百人花費一年時間才能完成。雖然讓這個過程自動化會有所幫助,但算法可能添加假連接或者完全錯過一些連接。 致力于研究較大回路的科學家通常將問題分解——首先組合一個細胞類型列表。位于西雅圖的艾倫腦科學研究所“小鼠大腦連接圖譜”項目正在采取這種方法。在一項2014年發表的研究中,該團隊僅在小鼠視覺皮質中就辨認出49種細胞。這些細胞在大小和形狀、放電速度以及表達的基因方面都不相同。研究人員預測,整個大腦的細胞類型比這多出幾個數量級。“我猜最多可能有1萬種神經元。”來自上述項目的研究人員Hongkui Zeng表示。 為醫療問題提供信息 位于很多神經科學家愿望清單上的另一項重點任務是同時記錄多個神經元的活動。通過這種方式,研究人員可以刺激一個神經元并觀察還有哪些神經元被激發,然后構建促成各種行為的控制鏈的動態圖像。“這就是繪制更復雜大腦地圖面臨的下一個巨大挑戰。”Zeng表示。 即便在受到Marder青睞的含有30個細胞的回路中,這仍然是假設性的。Marder能同時將電極插入若干個細胞。其他研究小型回路的科學家利用各種技術,尋找哪些細胞正在放電和細胞何時放電的指示物。例如,研究人員能測量神經元放電后釋放的鈣離子,或者觀察對細胞膜周邊電壓變化作出響應的熒光反應。不過,這就像利用一輛車經過時產生的風的力量,測量它的行駛速度:指示物的速度跟不上放電速率本身。“現在,你可以記錄下所有神經元的活動,但是有點慢,只能達到兩秒一次。”Zlatic介紹說,“但就在你錯失的時間段里,事情發生了。” 更加精確地掌握大腦回路的動力學或能為解決醫療問題提供信息。Marder用了25年的時間將關于大腦網絡的知識傳授給學生,包括研究帕金森氏癥的專家繪制的大腦網絡。她承認,如果治療方法起作用,腦回路細節其實并不重要,但它們可能有助于弄清楚為何藥物對于一些人有效卻對其他人無效,或者哪些因素同藥物的療效存在關聯。臨床證據表明,不同的帕金森氏癥患者在特定大腦區域和回路中擁有不同的潛在異常。 綜上所述,您是不是已經對解析果蠅幼蟲“主演”的黑白短片,有所了解。如果還有其他疑問,請咨詢威正翔禹/締一生物資深專家免費熱線:400-166-8600。 上一篇: 香港H3N2流感為何呈瘋狂?

|

細胞培養進口血清

細胞培養進口血清 支原體祛除試劑

支原體祛除試劑 干細胞培養基

干細胞培養基